Par Jacques Di Costanzo

Interview de Jacques Di Costanzo, Administrateur 2012-2014, réalisée par Steven Vermeylen, Rédacteur du magazine belge Rotary Contact

Quels grands dossiers avez-vous dû traiter durant votre mandat de director ?

Outre les dossiers importants qui atterrissent sur la table du Board et qui concernent les questions organisationnelles, structurelles, financières…, je me suis surtout attelé à implanter dans ‘mes’ zones le Plan Régional de l’Effectif. Pour être plus efficace, le Rotary a besoin de booster son effectif. Comment ? En renforçant l’attractivité des clubs, ce qui nous aidera à mieux recruter mais aussi à fidéliser, car notre principal problème est bien la rétention des membres. Il nous faut donc des clubs avec des activités intéressantes qui puissent ‘parler’ à chacun. D’autre part, je plaide pour la création de clubs composés de jeunes professionnels. En développant leur propre réseau au sein du Rotary, ceux-ci vont, intuitivement, ‘inventer’ le Rotary du 21ème siècle. Je pense ici à l’utilisation massive des réseaux sociaux, aux e-clubs, etc.

La fréquence des réunions statutaires constitue souvent un obstacle chez les jeunes…

Statutairement, chaque Rotary club doit se réunir sur une base hebdomadaire. Ceci dit, si vous vous contentez de participer à la moitié des réunions, c’est suffisant pour rester Rotarien. Pour autant, bien sûr, que vous vous acquittiez de votre cotisation.

Sur le plan international, on constate un glissement démographique vers les pays émergents…

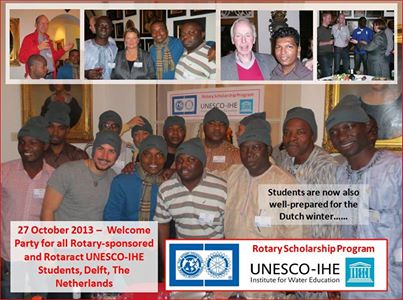

Si notre effectif mondial reste stable (autour de 1,2 million de membres), on déplore une érosion constante aux États-Unis, même depuis la fin de la crise financière. En Europe, nous sommes plutôt stables, et certains pays comme l’Allemagne ou la Suisse, ou encore la Scandinavie, connaissent même une croissance significative. Mais en effet, c’est bien dans les pays d’Amérique latine, en Inde et en Asie du sud-est que le Rotary progresse le plus.

Vous plaidez en faveur d’une coalition des forces rotariennes au niveau européen. Qu’en est-il exactement ?

En général, les modèles universels ne fonctionnent pas : il y a dans le monde tant de différences sur les plans culturel, linguistique, religieux, économique… Au Rotary, nous devons tenir compte de ces spécificités afin d’optimiser la contribution de chaque pays. L’Europe constituant un bloc relativement homogène, je suis donc partisan d’une ‘régionalisation’, un peu à la manière du RIBI (Rotary in Great-Britain and Ireland, ndlr). Chaque continent pourrait fonctionner de cette manière, avec son propre président, son administration, son budget, etc. Le Rotary serait ainsi plus proche des réalités du terrain. Bien sûr, dans ce scénario, les clubs continueraient à contribuer aux programmes du RI et à soutenir la Fondation Rotary.

Le Plan Vision pour l’Avenir est en application depuis un an. Une réussite ?

Certainement. Ce plan octroie aux districts une plus grande flexibilité dans l’attribution de leurs fonds pour les projets locaux et internationaux. Ici aussi, on constate qu’une plus grande autonomie donne de meilleurs résultats.

Si vous étiez président du RI pour un jour, sans limitation de pouvoir, que changeriez-vous ?

Je simplifierais la gouvernance, avec moins d’intermédiaires. Il y aurait trois niveaux de pouvoir : le président international avec son conseil d’administration, le gouverneur et le président de club. J’établirais un lien direct entre le club et le conseil d’administration du RI, pour avoir un feedback en terme de besoins notamment. J’essayerais également de me focaliser sur un grand projet prioritaire, comme c’est le cas en ce moment avec la polio. Et, bien sûr, je me consacrerais à la régionalisation dont j’ai parlé tout à l’heure.

La polio devrait être éradiquée d’ici 2018. Quel pourrait être le prochain « corporate program » du Rotary ?

Il y a plusieurs thématiques possibles, comme l’assainissement de l’eau, mais aussi la lutte contre le paludisme (qui tue plus que la polio), l’environnement… Nous pourrions aussi nous concentrer sur notre idéal de paix dans le monde, ou encore sur des sujets plus économiques tels que l’emploi des jeunes.

Où en sera le Rotary dans vingt ans ?

Le centre de gravité se sera déplacé vers l’est, certainement si la Chine s’ouvre à notre organisation. Il ne faut pas en avoir peur car cela peut être une source de renouvellement. Le rôle des réseaux sociaux aura pris de l’ampleur, et les e-clubs seront peut-être la nouvelle norme. Pour garder sa pertinence, le Rotary doit vivre avec son temps. La seule chose qui ne doit jamais changer, c’est l’éthique. Les valeurs rotariennes formulées par Paul Harris sont aujourd’hui aussi actuelles qu’en 1905, et elles le resteront dans le futur.

Follow

Follow